党的十九大提出了实行“乡村振兴”战略新要求,给当今的农村带来了新的机遇和希望。通川自今年6月召开争创全省乡村振兴先进县动员大会以来,构建了“1+4+14”工作机制、“五个一”责任指标体系、“1211”工作运行机制,创建工作已取得阶段性成效。产业发展、农文旅融合成为乡村发展新引擎,人居环境整治、乡风文明建设将一幅幅美丽乡村画卷铺陈开来。

近日,融媒体中心记者走进通川的大美乡村,以“脑力、眼力、脚力、笔力”洞察通川乡村振兴的澎湃动力,细探通川乡村振兴的悄然蝶变!系列专栏《乡村振兴通川行》,继续带您漫游“醉美”乡村!

让农田有“活力” ,农民有“钱景”

“春有百花秋有月, 夏有凉风冬有雪”,四季流转,景色各不相同。乡村振兴发展战略践行下的通川,正如诗中一样生态和谐、乡风淳美。

撂荒地里长出了土宝贝

黄龙村位于檬双乡西北部,是檬双最偏远的村庄。“黄龙飞鸡”曾一度让黄龙村成为远近闻名的富裕村、明星村,随着时代的迁移,青壮年陆续涌入城市,留下的只有高龄年迈的老年人、不经世事的孩子和比例高达70%的撂荒土地,一度让村民赖以生存的土地就这样被闲置。

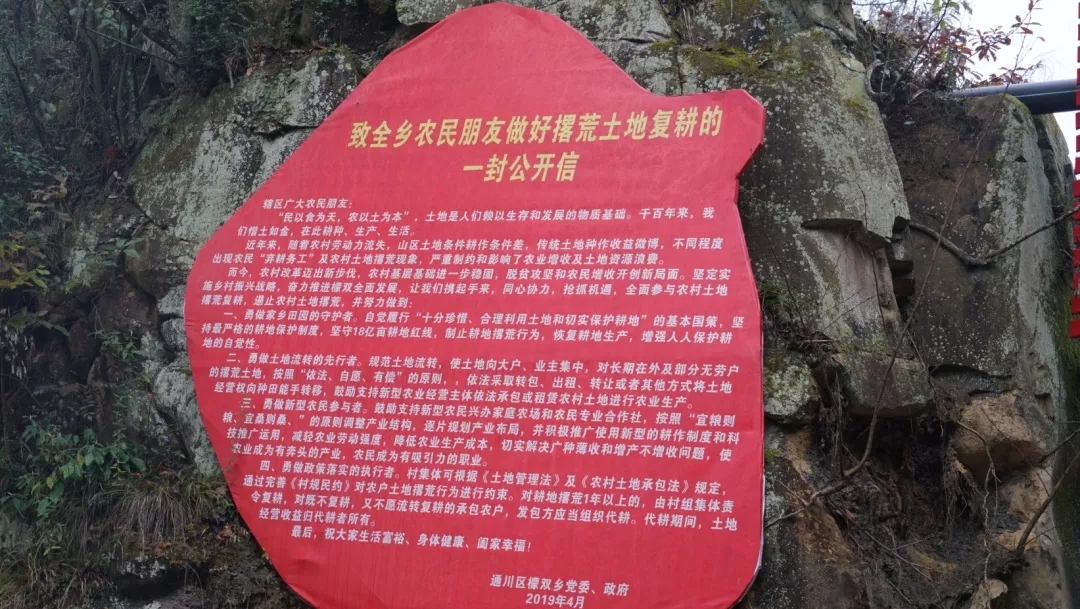

檬双乡党委、政府致全乡农民朋友做好撂荒土地复耕的公开信

自乡村振兴战略实施以来,通川上下全面打响了治理摞荒土地的大会战。黄龙村立足实际,以专业合作社形式撬动当地撂荒土地的广泛治理。在镇村两级的引领带动下,黄龙村成立了达州市通川区百草种植专业合作社,以支部+专合社+农户的经营模式,建立中药材种植示范园,大力发展中药材产业。

2019年4月,全区撂荒土地复耕现场推进会在黄龙村召开

黄龙村大嘴梯田整理前后对比图

“现在合作社种植川续断、丹参、白芨、重楼等中草药,村民在家门口就可以增收,深度贫困户每年纯收入达5000元。”檬双乡黄龙村第一书记刘瑀兴致勃勃地向记者介绍道。

中药材基地种植的丹参

目前,中草药种植专合社吸收当地农民50余人在园区务工,实现人均年收入1万元左右;全乡流转土地2000余亩,农户实现土地流转收入50余万元,曾经的撂荒土地正焕发出无限生机。

闲田蓄水有景有“金”

“春有金黄菜花、夏有云雾缭、秋有金色满地”。以层层叠叠、气势磅礴的梯田而出名的金石镇,在今年冬天又添一景——“冬有闲田蓄水”。金石镇幅员60平方公里,所有闲置的冬水田都蓄上了水,散养的鸭子在稻田中嬉戏觅食,一派和谐的景象。“冬水田蓄水可以增加空气湿度,保护生态,保证次年水稻长势更旺、产量更高。”区农业农村局的专家介绍道,金石现在已建成区级高产创建示范区1个,其盛产的“金石高山优质大米”产量及质量都明显高于市场同等产品,市场价可达3至3.5元每斤。

金石镇土门村的冬闲田蓄水一角

离开金石镇,走进享有“巴达第一村”美誉的蒲家镇屈沟村,这里的稻田,又是另外一番景象。屈沟村通过在稻田里养青蛙、小龙虾、蟹、鱼、泥鳅等,发展稻田立体养殖项目,开创“稻田+”模式,首年销售额近百万,纯利润超过50万元,走出了“一田双收、一举多得、粮渔共赢”的发展模式。

系列组合拳换取乡村好生态

良好的生态是乡村最大的优势和宝贵财富,通川区用一系列绿色组合拳,推动乡村自然资本增长,实现了百姓富、生态美的统一。

金石梯田 王梦|摄

通川区积极探索创新“3224”撂荒土地治理机制,全面推进农村撂荒土地变基地。定复耕责任、定督查督导、定补助标准,“三定”强化推进落实;严格落实承包责任制、健全复耕承诺机制,“双承”提升行动自觉;加快服务代耕代种、开展托管代耕代种,“双代”释放土地束缚;加强基础配套、注重招商引资、探索土地入股、推进有序流转,“四措”突出成果运用。全区累计培育专合社428个、家庭农场397个,培育返乡农民创业主体50个,认定新型职业农民720人。

同时,四项举措让通川冬闲水田修复工作“驶入快车道”:纵横联动、形成合力;示范引领,辐射带动;政策激励、群众主导;综合利用、增添效益。深化农文旅融合,通过“稻田+”模式,促进冬水田与养殖业、种植业深度融合,同时推进冬水田“景观化”,与观光农业、休闲渔业紧密结合,充分利用冬水田的景观资源,呈现乡村新面貌。